بلسان عربي مُبين

–

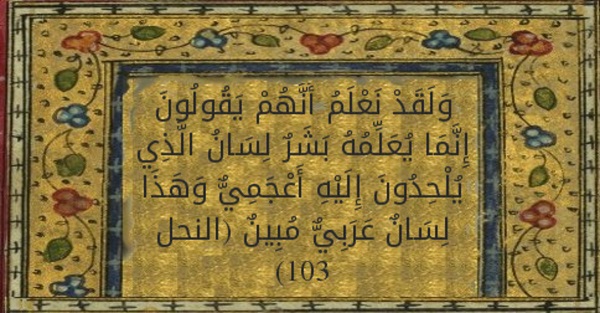

في الآية 103 من سورة النحل نقرأ قوله تعالى «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلمه بشر لسان الذي يُلحدون إليه وهذا لسان عربي مُبين» وموضع الشاهد هنا هو كلمة « عربي» والتي لا تعني القومية ولا تنتمي للعرقية ولا علاقة لها بجنسية، إنما العربي تعني الواضح الجلي المُبين، وهذا ما قاله رسول الله عليه السلام: ليست العربية بأب لأحدٍ منكم ولا أُم، إنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي «. ومثل هذا نجد شواهد قرانية كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى في سورة يوسف الآية الثانية « وإنا أنزلناه قرآناً عربيًا لعلكم تعقلون».

مفردات الكتاب الكريم ليست مقصودة بذاتها إنما هي النُظم والأساليب التي احتوت وقولبت تلك النُظم، وأدت المعاني المقصودة بأروع ما يكون الأداء،وبقالب إعجازي، يأسَ الأقدمون والمتأخرون من مضارعته ، وهم ما هم في إجادة اللغة التي نضجت واستوت على سوقها في مكة، وفي قريش بشكل أبرز، ولعبت التجارة والحج والأسواق الأدبية، دورًا كبيرًا في فصاحة اللسان القُرشي.

هذه النُظم جاءت لتُؤدى للناس على غير مألوفهم وما اعتادوه، فلا هي صيغت شعراً- بضاعتهم الأبرز- والتي به وثقوا حياتهم وصولاتهم الحربية ، مفاخرهم الاجتماعية، ومديحهم وهجاءهم ، ولا نُثرت الآيات الكريمة على طريقة النثر الأدبي أيضًا ، وإلا لكانوا طاولوه وحاولوه ، لكنها سُبكت الآيات سبكاً خاصاً متفردًا عن كل ألوان الكلام حين نزل القرآن، فجاءت الثقة المُطلقة تفوح من قوله تعالى» فأتوا بسورة من مثله «.

هي آيات ذات هوية فريدة، وطابع لا نظير له في إتصالها وانفصالها ، بطولها وقصرها، بنظمها ودقة معانيها، في أناءتها وتمهلها أو سرعتها، وكل ذلك موافق للغرض منها ، تشريعًا وترغيبًا وترهيبًا وقصصًا وأحكامًا إلى آخر موضوعات الكتاب الكريم.

فالسور القِصار المتوجهة للعقل في مرحلة الهدم والبناء- المرحلة المكية- جاءت بصياغة محتشدة بقوة ، ذات فواصل كثيفة بمحتوى تحذيري تخويفي منطقي من جانب آخر ، فتأخذ بجوامع أقطارهم، وتوصد عليهم باب الحِجاج واللجاج، والجدال، فخشعت قلوبهم وأيقنتها، وأبت قلوبهم ، وانحرفت ألسنتهم عن جادة الصواب على غير قناعة، إنما هي الأنفة والعزة بالإثم.

وحين يقُص من أنباء الماضي، أممًا أو رسلًا فتأتي متدثرة بالهدوء والتمهل والأناءة ، لتناسب هدفها ومقصودها حيث إثارة التفكر والتأمل والاعتبار، لتجنيبهم مصير الأمم الغابرة العقيم، فهو سبحانه وتعالى يقص أحسن القصص» نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» رحمة بالغة بقالب ترهيبي- باب باطنه رحمة وظاهره عذاب- والقصص بعد المواساة والتخفيف عن رسول الله، وبعد تنوير المخاطبين المباشرين بالمآلات التي آلت إليها الأُمم السابقة ، فهي عبرة لتعبر طريق الأبدية فلا زمان يحدها ولا مكان يقيدها، لينتفع بها كل إنسان في كل عصر ، وهذا من موجبات الرحمة الشاملة.

ولأنهم أهل لغة ارتقت لمستوى رفيع كما قلنا، فإنهم عاشوا التناقض بأقسى حالاته، قلوبهم خشعت لسحر البيان، وأذواقهم استطابت السبك والنظم ، فأضمروا القبول وأظهروا الإباء لهوىً في النفس، هذا الهوى رفضه وجاهده شاعر واديب المانيا « يوهان غوته» بمقولة لا نملك إلا رفع القبعة له احتراماً للإنصاف الذي يمتاز به فيقول: كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي، شهادة أديب متذوق منصف.

من عمق النص: ما بالُنا نتوارى عن اللسان العربي المبين، ولا نُعلمه لفلذات أكبادنا ، وترانا نتيه فخرًا بأن أولادنا للإنجليزية متقنون ، وفي لسانهم العربي يتلعثمون، ويتصببون عرقًا إذا ما ألجأتهم مناسبة ما للحديث بها، والعبقري الذي لم ير الرسول الكريم من يفري فريه- الفاروق- يقول: «تعلَّمُوا العربيَّةَ فإنَّها تثبِّتُ العقلَ وتزيدُ في المروءةِ» وورد في الأثر: من تعلم لغة قوم أمِن مكرهم» فاجمعوا بعد العربية الانجليزية ففي ذلك خير عميم.

عاطف الصبيحي/ الدستور

التعليقات مغلقة.